御所浦白亜紀資料館 その2

2010年7月20日 / 恐竜・古生物

という事で、前回に続き御所浦白亜紀資料館。

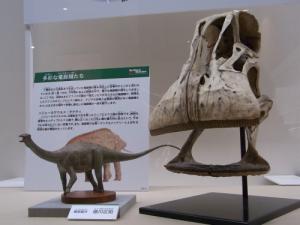

常設展示から

ステゴケラス。国内では結構珍しいのでは。

私は20年ぶりくらいに見ました。しかもこの至近距離。

プロトケラ。なかなか質の高いレプリカ。

しかも至近距離で見れるので、資料性高いです。

と、メインの恐竜、哺乳類の展示コーナーを撮影するの

忘れてました。また8月に撮ってきます。

こちらは化石魚類のコーナー。

パネルの復元イラストは、学芸員・廣瀬さんがPCで作成したもの。

シンプルですが、しっかりと特徴を捉えた良いイラストです。

夏期は企画展と合わせて、毎年行われている「恐竜絵画コンテスト」の佳作以上の作品が展示されています。

こちらはこれまでのコンテストの優秀作品。

資料館横の公園には、大型模型も。

このアロは、今回の記事の最初の画像と同じ物。

購入時は、相当に派手な色使いだったのを、

港にあるティラノヘッドを製作された地元業者の方が塗装し直したとの事。

とても雰囲気の良い色になっています。

17日、18日はワークショップ開催。

天草市内や熊本市から船を経由して来られる方も多く、

それだけに皆さん、恐竜に詳しかったり、熱心だったり。

質問すると沢山答えが出ますし、子供だけでなく保護者の方も積極的で、こちらも楽しい時間を持つ事が出来ました。

今回は短い滞在日数という事で、資料館付近しか回っていないので、島の各所に設置されたモニュメント類や化石発掘地の見学等は出来ませんでしたが、それはまた次回の楽しみという事で。

御所浦の事は、これまでも研究者さんや古生物学を勉強している学生さんからいろいろとお話しは伺っていましたが、皆さんのお話の通りの良い所でした。一般見学者、研究関係者等、様々な目的で御所浦を訪れる方へのサポート、心遣いが町全体で行き届いている、という感じです。遠方からのリピーターが非常に多い、というのも頷けます。

8月には、また御所浦滞在、ワークショップも開催です。

宜しくお願いします。