これより帰国

2010年10月14日 / SVP2010・ピッツバーグ

ただ今、ピッツバーグ空港。

これより帰国です。

SVPレポート更新は帰宅後に。

画像が無いのも寂しいので。

サイン中のウィリアム・スタウト氏。

この詳細も、また後日。

2010年10月14日 / SVP2010・ピッツバーグ

ただ今、ピッツバーグ空港。

これより帰国です。

SVPレポート更新は帰宅後に。

画像が無いのも寂しいので。

サイン中のウィリアム・スタウト氏。

この詳細も、また後日。

2010年10月13日 / SVP2010・ピッツバーグ

ここで改めて解説。

SVPは正確には、

The Society of Vertebrate Paleontology、

つまり古脊椎動物学会。私が毎年参加しているのは、

そのAnnual Meeting つまり年次総会です。

古脊椎という事で、扱うのは魚類、両生類、爬虫類、哺乳類、

そして恐竜等。

世界中から集まった研究者による口頭・ポスター発表合わせ

700以上の発表が4日間に渡り行われます。

また、集まるのは研究者だけでなはく、博物館関係者に

展示業者、道具業者、出版社に専門古書業者、それに

私のような模型やイラストを製作しているアーティストも

数多く集まり、まさに情報集積地となります。

一方で、学会と言っても古脊椎動物研究者による年に一度の

お祭り、という面もあり、私のような研究者でない人間も

受け入れてくれる、決して堅苦しいだけでなはい

雰囲気なのです。

さて、ちょっと日付は戻りますが、、、、

ピッツバーグ空港でSVP参加者を出迎えるティラノサウルス全身骨格。

手にはSVP参加を歓迎するの旗が!

今回の会場は私たちが泊まっているホテルすぐ横の

コンベンションセンター。

会場からの眺め。

会場の様子。

発表の合間のブレークタイムにロビーに人が

集まっている所。

初日の午前中には単弓類の発表が集中。

平山廉さんと共に聴講、発表の合間に解説をして

頂けるのが嬉しい。

午後からは、平山さんと一緒に再びカーネギー自然史博物館へ。

画像は前回来た時に十分に撮っているので、今回は

平山さんの解説付きの見学に集中出来ます。

本日の「恐竜と先生」

博物館前のディプロドクスには、

「顔の角度が惜しいよね~」とツッコミつつも

出来の良さにご満悦の平山さん。

午後4時からは、平山さんがポスター発表の質疑応答の

時間なので、それに間に合うように会場へ。

いつもなら発表の様子を画像で紹介する所ですが、

今回は前記の通り撮影禁止という事で出来ません。

前回紹介した、池田さんの発表もこの日でした。

夜はカーネギー博物館でウェルカムパーティー。

ここで小田隆さんも合流。

左から理化学研究所・神戸・武智さん

早稲田大学・平山廉さん

京都大学大学院・霊長類研究所・西岡さん

小田隆さん

博物館の展示会場内で食事やお酒を楽しみつつ、会話が盛り上がります。

画像で紹介出来ないのが、本当に残念。

本やテレビで見た有名な研究者や、今まさに最前線で研究している

若手研究者、アーティスト達が素晴らしい展示を前に

あーだこーだと話しているのです。

恐竜・古生物好きにとっては、側で見ているだけでも

夢のような空間。

しかも、その気になれば

(というか、度胸と英語力があれば)その会話に

加わる事さえ出来るのです。

私はここでサルコスクス実物大全身復元模型等を

手がけ、後述のランツェンドルフ賞を過去4回受賞、

『恐竜の復元』(学研)にも参加した

ゲイリー・スターヴ氏と初対面。

スターヴ氏の作品は、カーネギー博物館の展示にも

使われています。

ところで、毎年のSVPレポートでは、研究発表の詳細に関しては

紹介していません。これは、学会発表は論文になる前の段階のものも

あり、扱いがデリケートな場合がある事、それに私の英語力では

しっかりと理解出来ていない恐れがあるからです。

これまでもポスター発表の画像を掲載する場合は、発表者本人に

了解を受けた上で、ポスターの詳細が画像では判らないように

配慮していました。

ですが、今年はポスター発表の画像が禁止、と会場に掲示されているので、

このレポートでも画像は原則載せない事にしています。

例年に比べ画像が少ないレポートになりますが、ご了承下さい。

ピッツバーグ編 続く

2010年10月11日 / SVP2010・ピッツバーグ

7日の深夜、兵庫県立・人と自然の博物館・池田さんが

ホテルに到着、合流。

池田さんは今回、あの丹波竜と同じ場所で見つかった、

世界でも珍しい保存状態のカエル化石の報告のためSVP参加。

長旅でお疲れな所、話に付き合って頂いているうちに

明け方に。次の日はSVP前日で朝からの発表も無いので、

昼前まで熟睡。

ベッドメーキングのドアをノックする音で起床。

昼食をホテルの前のサンドイッチ店で調達。

昼食後は池田さんと別行動、SVPのオプションの

PhilFraleyProductions見学ツアーに参加。

PhilFraleyProductions(PFP)は、前日訪れた

カーネギー自然史博物館のリニューアル展示の設計、

骨格組み立てを担当した会社。

あの素晴らしい組み立て骨格の製作現場を見られるのですから、

参加しない訳には行きません。

というか、このオプションツアーとカーネギー博物館

見学のために、例年よりも2日早い現地入りにしたのです。

今回のSVPのメインホテル前で迎えのバスに乗車。

と、オクラホマ・サムノーブル博物館でお世話になった

カイル・デービスさんが居られ、成り行きで席も隣に。

お互いの近況報告。「最近のお仕事は?」と聞くと

「○×の□△状態の全身骨格を復元してるよ」と。

近いうちに、また興味深い復元骨格が見られるようで

楽しみです。

バスで20分ほどでPFPに到着。

中に入ると、、、、、、、

まぁ、当たり前ですが、撮影は禁止。

サイトを見れば判る通り、PFPは骨格の組み立て

だけでなく、復元模型・イラスト、展示案まで

一手に引き受けている会社。

当日も、それぞれの担当者が見学者の質問に対応。

製作中だった某骨格にちゃんと最新学説が反映

されているように思えたので、担当とおぼしき方

2人に聞いてみると、やはり様々な論文の存在を認識し、

内容も理解していました。

論文の著者の名前もちゃんと覚えていたのも驚き、というか

それくらいにちゃんと資料に当たっている、という事でしょう。

復元模型担当の方ともお話出来ましたが、

そこは同業者同士(?)、材料の話や、造形手法の話に。

結論としては、材料や参考にする学説は違えど、基本的な

造形手法や情報収集の重要性の認識等は

ほぼ一緒でした。

まぁ、本物の骨格から取ったレプリカに直接肉付けなんていう、

形状に関しては間違えようが無い手法は、真似したくても

出来ません。

見学ツアーから帰り、池田さんと夕食に行こうと

ロビーに降りると、

ちょうど他の日本人研究者組も夕食に行く所。

そこに合流して、中華料理店へ。

ご飯物、と思って炒飯を注文したにも関わらず、

白ご飯が各テーブルに。白ご飯は必ず付いてくるようです。

ホテルに戻った所で、同じ部屋に宿泊する事になっていた

早稲田大学・平山廉さんも合流。

いよいよ明日からSVPです。

ピッツバーグ編 続く

2010年10月9日 / SVP2010・ピッツバーグ

遠出の前には、一度部屋をしっかり片付ける事に

しているのです。

今年もSVP・古脊椎動物学会・年次総会見学のため、

華氏つまりファーレンハイトの国・アメリカはピッツバーグに

来ております。

SVPについては、去年までの記事を。

SVP自体は10日からの開催なのですが、

7日の深夜にピッツバーグに到着。

これまで毎年一緒に行動していたcorvoさんこと、小田隆さんは

予定が合わず後日現地で合流。

なので、今回は出発から現地での1日間は単独行動。

翌8日。ピッツバーグといえば、かのカーネギー自然史博物館です!

SVP中にちょっと抜け出して見学、では絶対に時間が足りないと思い、

そのためにわざわざピッツバーグ入りを早くしたのです。

画像も撮りまくって、例年のようにブログにアップするぞ!

と意気込んだのですが、、、、、

画像の撮影は自由だけど、ネット上へのアップはダメだってさ。

3年前に中生代ホールがリニューアル、

ティラノの全身骨格が2体、獲物を奪い合うように

並んでいたり、アパトサウルス、ディプロドクス、

アロサウルス、ステゴサウルス等がが新復元、しかも

相当に精度の高い復元で組み立てられていたり、

フィトサウルス類のレドンダサウルスの全身骨格・背中の

装甲板付き(これはニューメキシコのと同じかな?)や

恐竜ほどスペースは広く無いものの、海棲爬虫類や魚類、

哺乳類の展示もしっかり(ダイノヒュウスDinohyusの全身骨格や、

科博等の展示とは違ったポーズのモロプス等等)。

その他、現生動物の剥製もポーズや見せ方の随所に工夫が凝らされていたり、

流石はカーネギー博物館!

ディプロドクス・カーネギーや、アパトサウルス・ルイザエなんて、

種小名なんてものが何の事か良く判ってない子供の頃から、

その名付けの逸話で知ってたもんなぁ、、、、、

(カーネギーは、発掘の援助をした鉄鋼王アンドリュー・カーネギーへの献名、

ルイザエは、カーネギー夫人ルイーズにちなんで)。

ここで画像と一緒に紹介出来ないのが残念。

本番のSVPがまだ始まってないのに、もうお腹も頭も満杯状態。

時差ボケもちょっとしんどい。

画像が何もないのも寂しいので

カーネギー博物館のミュージアプショプで購入。

リクガメパペット。

ちゃんと頭と手足が引っ込むのです!

・・・・・・・・

ちなみに、ピッツバーグに着いた夜は、

「で、ファーレンハイトってどんな奴だったっけ?」で検索して、

銀英伝の物語を一通り復習してしまいました。

半端な知識が、また一ページ。

という事で、ピッツバーグ編続く。

2010年10月6日 / 造形・イラスト作品

最近はお魚優先での作業だったので、

あまり進んでいません。

頭。ウロコディテールも入りました。

完成までに、もうちょっと細かく手を加える予定

胴体は芯状態。

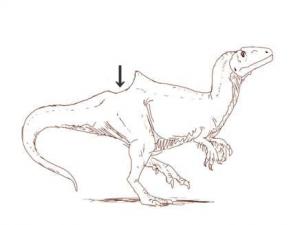

後脚の角度は先日の発表を意識しつつ、

でも全くその発表の通り、という訳でもなく、くらいで。

発表でも、「乾燥した場所での歩き方はまだ分からない」と

ありますし。

それに、展示によって差はあるものの、

アクロカントサウルスの全身骨格の脚も

こんな感じに近い角度で組み立てられているので、

それを見慣れているせいか、よりアクロカントらしく見えます。

この辺は、復元、というよりイメージの話ですし、

後脚の角度も完成までに変更するかも知れません。

アクロカント製作 その1、その2さぁ、今晩は恒例の部屋の片付けだ!

2010年10月1日 / 恐竜・古生物

●今月発行の日本古生物学会会誌「化石」に、

今年1月の古生物学会での夜間小集会のレポート

「夜間小集会「古生物アーティストの活動

~アートが紡ぐパレオ・コミュニケーション~」参加報告」

が掲載されています。(その時の学会レポートその1、その2)

私はいつもの復元画ワークショップをいつもの通りに

やったんですが、それがちゃんと文章になると、

ちょっと真面目度アップな感じになっているのが、

なんとなくこそばゆいような嬉しいような。

っていうか、学会誌に顔写真付きで載っちゃう事になるとは(笑)

当日会場に駆けつけてくれたRC GEARさん、

アクアプラント・守亜さん、はにわや工房・田辺さんも、

研究者との交流を通しての古生物造形や、博物館での普及活動に

積極的に参加しているアーティストとして名前が紹介されています。

これもちょっと嬉しい。

学会誌という事で、なかなか目にする事は多くはないと

思いますが、機会がありましたらちょっと見てやって下さい。

●ついでに、「Extinct Creatures」を久々に更新しました。

こちらも宜しくお願い致します。

2010年9月25日 / 造形・イラスト作品

先日、急遽「大哺乳類展 海のなかまたち」観てきました。

ちょっと無理して行って良かったです。

レポートはまた後日、出来るかな?

アクロカント、続きです。

ある程度頭骨形状を再現した芯に歯を植えます。

噛み合わせはこれくらい。

今回も、閉口時に歯が露出しない、いわゆるトカゲ型表現にします。

唇の土台を付けた状態。

肉付け中。東部のウロコ等のディテールは粘土乾燥後に

彫りこむ事にします。

閉口時に歯が見えない表現が再現されている事を

確認した上で、口を開けた状態で固定します。

と、資料を見ていたら鼻の穴の位置がちょっと違うので、

修正する事にします。

前回:アクロカント製作 その1

2010年9月18日 / 作品展示

岐阜県瑞浪市・瑞浪市化石博物館特別展・

「よみがえる日本の哺乳類たち」 現在私と古生物イラストブログ

「Extinct Creatures」を共同主催しているmeribenniさんが、

ポスターのゴンフォテリウムを始め、復元画を担当されています。

お近くの方は是非!

そして、ポスター左下には、、、、、。

また機会があれば詳細を報告したいです。

2010年9月14日 / 造形・イラスト作品

状態の良い全身骨格があって、結構詳細な論文も出ていて、足跡(といわれている)化石も見つかっている、と資料には比較的困らない恐竜の一つ、アクロカント。後々の楽しみ的に取っておいたネタでもあったのですが、そろそろ造ろうか、という事に。

Currie, Philip J.; & Carpenter, Kenneth. (2000). “A new specimen of Acrocanthosaurus atokensis (Theropoda, Dinosauria) from the Lower Cretaceous Antlers Formation (Lower Cretaceous, Aptian) of Oklahoma, USA”に掲載の全身骨格図と、立体組み立て全身骨格で違いがあるのですが、基本的なバランスは論文の全身骨格を元に、組み立て骨格の要素を入れて製作です。アクロカントに関しては、前肢の可動範囲の研究もあるので、それを考慮してポーズも決めます(まだ調整中)。

去年、大阪で展示された全身骨格。各パーツの精度が高いように見えますし、肩周りの組み立てが奇麗だったりで、好きな組立骨格の一つです。

・・・・・・・

先日発表されたコンカベナトル(コンカベナトール Concavenator)。

背中の瘤と、腕の羽毛の基部の痕(飛羽瘤)で話題になっています。早速、論文をダウンロード(有料)したのですが、そこに掲載の標本画像を見て、気になったところが。報道では「腰の上にこぶ」とありますが、伸びているのはスピノサウルス背中と同じく神経棘という骨で、「瘤」というほどの厚みはありません。なので、どちらかと言えば帆もしくは突起のほうが化石からのイメージ的には近いかな、と。もちろん、そこに脂肪などが付いていれば「瘤」な外観になるかも知れませんが。

また、「腰の上」とありますが、実際には長く伸びているのは腰の骨の直ぐ前の背中の骨の一部・神経棘。で、腰の部分では逆にまったく神経棘は目立たず、尻尾でまた高くなります。これを化石そのままに表現すると、

な感じかな、と。

腰の上の部分が凹む事になります。同様の疑問を持たれた方も居られるようで、海外には化石の腰の部分の神経棘が欠けているものとして、そこを補うような表現の(つまり背中の突起から尻尾がなだらかに繋がるような)骨格図を発表されている方も(研究者では無い方ですが)。

論文には

“The neural spines of the sacral and first caudal vertebrae are low, below the dorsal rim of the ilium.”とあります。

腰の部分の神経棘は低い、って事で良いのかなぁ、、、。

腰部分、背中方向から見てみたいですよねぇ、、、

(もちろん、他の部分もあらゆる角度で見てみたいけど。あれだけ見事な保存状態だと)。

2010年9月8日 / 恐竜・古生物

今回、御所浦・御船では私の作品は掲載されている

書籍の販売もしました。ご購入して下さった方には

サイン&リクエストの恐竜のイラストを描いてます。

お陰さまで、準備した本はほぼ完売しました。

ありがとうございました。

9/1

作品展の撤収も終わり、私も次の日に御所浦を

離れるという事で、打ち上げ飲み会。

料理の一部。御馳走てんこ盛り。

ほぼ毎日、皆さんとは顔を合わせていたので、

仲間同士の気軽な飲み会、という雰囲気。

丁度私と同じ期間、熊本大学から学生さんが2人、

バイトに来られていました。そして彼らもバイト期間が終了。

一緒に島を回ったり、いろいろと話をする時間も多く、

随分と御世話になりました。

これで一旦お別れなのが勿体無い。

・・・・・・・

今回、約2週間の熊本滞在でしたが、御所浦・御船では

恐竜・化石にどっぷり浸った毎日でした。

一応、仕事の一環としての滞在ですが、造形が出来ない分

時間はありますし、資料や標本、展示物を毎日見れる訳で、

夏休みと勉強が一度に堪能出来る、贅沢な期間だったと思います。

御船町恐竜博物館は予想以上に良い化石が発見されていて、

また展示物には、国内では他にはあまり見られない骨格も多く

(アラシャサウルスやコリトサウルス、カスモサウルス等)、

さらにワークショップも充実。 学芸員の池上さんは

国内外の学会での発表も数多く、その研究成果が反映されて

小規模ながら恐竜研究の最前線を実感出来る博物館。

御所浦は、白亜紀資料館の展示に始まり、発掘体験、

化石発見地めぐり、町の各所に展示されている化石や

恐竜のオブジェと、とにかく町全体で化石・恐竜を楽しめる場所です。

さらに魚の美味しい事、格別。

是非、日帰りでなく、泊まりがけ、出来れば2泊以上で

ゆっくりと町の雰囲気を楽しんで欲しいところです。

最後に、御所浦での記念撮影。

今回、お世話になった御所浦・御船の皆さん、本当にありがとうございました。