特別展記念講演「モササウルスのいた海」

2010年12月24日 / 恐竜・古生物

12月19日

午前中は特別展監修の小西卓哉さんによる展示解説会。

前日のモササウルス化石寄贈の報道の効果もあってか、大勢の方が会場に来られ、中には熱心に質問する中学生も。それも良い質問連発で、小西さん他、私や他の大人達も驚かされました。また、会場には疋田努さんが!事前に知らされていなかったのでビックリ。日本の現生トカゲ研究の第一人者と、トカゲの仲間のモササウルスを海外で研究する小西さんの現生&化石トカゲ(?)研究者2ショットがまさか岸和田で見られるとは! ちょっと感動しすぎてお二人が一緒の画像撮り忘れちまった、、、、(泣)。

午後は前日の古生物復元セミナーに続き、19日はより一般向けの講演「モササウルスのいた海」を開催。

その様子はこちらを。

沼田町化石館の篠原さんの講演では、私が手がけた復元模型(これはまたいずれ改めて紹介したいと思います)の画像も織り込んでの内容で嬉しかったり。沼田町化石館は、大型首長竜の全身骨格を始め、今回の特別展で展示されているモササウルスの1種クリダステス等、多くの絶滅海棲動物の骨格が展示されており、またいつでも挑戦出来る化石発掘体験コーナーも人気。加えて、道を挟んですぐ側には露天風呂付きホテルに、夏場はホタルも観られると、観光と化石が一度に楽しめる場所でもあります。私も二度伺っていますが、篠原さんの講演を聞いていて懐かしくなりました。また行きたいなぁ。

次の小西卓哉さんの講演は、前日とは全く違う内容で、また一般向けという事を考慮しつつも、最新の研究を盛り込んだ内容。小西さんのお話を聞いたら必ず魅了されてしまうその美声と、子供も大人も笑えるユーモアであっというまの講演。

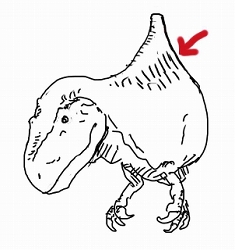

最後は小田隆さんによるプラテカルプス復元画制作の講演。こちらも前日よりも幅の広い参加者層を考慮した構成。下書きから完成へ向かっていく過程には、工程の画像が進む度に子供達が身を乗り出して画面を見入っていたのが印象的。

講演後は、再び特別展会場で小西さんによる解説があり、さらにその後は資料館収蔵庫ツアーへ。

・・・・・

しっかりと良質な素材を集め、その道のまさに最先端にいるエキスパートを集め、それを広報面でもサポートすれば、お世辞にも規模が大きいとは言えない施設で、さらに古生物といえど恐竜のような知名度も無い題材を中心にした特別展と講演でもここまで楽しめる、人も集まる、という事を実感できた2日間でした。逆に小さな施設だからこそ可能だった部分もあったかも知れません。もちろん、それには今迄の資料館の活動の蓄積、特にチリモン関連の活動での資料館の知名度、スタッフの皆さんの経験に負う部分も大きかったように思います。表には出ない資料館スタッフ、友の会の皆さんの理解とバックアップあっての2日間でした。

年明けも、モササウルス展関連の行事は、モササウルス研究会にギャラリートークと引き続き開催されます。残り期間も是非宜しくお願いします。

これだけのネタ仕入れたんですから、当然プラテカルプスの模型、造らないとな!