近況

2010年4月19日 / 恐竜・古生物

2010年4月12日 / 恐竜・古生物

「カメニアラズ」プセフォデルマ完結編

そもそもは、この経緯で入手した論文が始まり。

プセフォデルマは前から気になってはいましたが、

ネットでは十分に資料が集まらず、またこの論文の

存在は知っていましたが、入手方法が判らず。

といって、そんな論文がある事を知ってしまったら、

それ無しで造形する気にはなれない。入手出来るとしたら、

もっと先の事かな~、と思っていたら、意外に早く入手。

こうなれば、もう造るしかない!

という事で、早速製作。

それに、翌年のSVP(古脊椎動物学会)に向けて、

そろそろコティロリンクスに代わる、

次のネタが欲しかったんですよね。

コティロリンクスの顛末はこちら

(その1、その2、その3、ついでにコチラも)を参照。

コティロリンクスのお蔭で沢山の方と知り合う事が出来たのですが、

いつまでも頼る訳にもいかないのです。

そして、2009年のSVP。そこでの顛末はこちら。

その後、クリスチアーノ・ダル・サッソ氏からは

プセフォデルマの論文の著者

ジョバンニ・ピンナ氏のアドレスを教えて頂き、

ついに直接連絡が取れる事に!

ちなみに、プセフォデルマは板歯類と呼ばれる爬虫類の一種。

板歯類にはプラコドゥスのようにウミイグアナに似た姿のものや

ヘノドゥスやプセフォデルマのように

カメに似た姿をしたものがいますが、

カメやイグアナよりもプレシオサウルス類(俗に言う首長竜)

に近縁のグループ。

プセフォデルマはカメと同じような、いかにも甲羅の中に引っ込みそうな

手足で描かれている事が多いのですが、これはカメの骨格が

四足動物の中でも非常に特殊であって、プセフォデルマを

含む板歯類は、カメとは甲羅の作りも肩甲骨の位置も違う、

普通の四足動物タイプなのでは、と考え

(つまり、手足は引っ込まない)、

今回の造形でもそのように表現。

既存の復元とは骨格の捉え方が違うので、

かなり勇気がいる判断でもありました。

、、、、、、という自分の考えも説明した上で、

ジョバンニ・ピンナ氏に作品の画像をメールでお送りしたところ、

「この動物の復元作品として完璧です」

との感想が!

実はダメ出しが来るんじゃないかと心配もしてましたから、

返事を頂いた時はホッとしました。

もちろん、ピンナ氏も私の復元に全面的に

支持している訳では無いと思います。

ただ、一つの考えに沿って、それに根拠と理由を

付けて表現し、それを研究者にも伝えている姿勢を

評価して下さった、と捉えています。

では、あらためてプセフォデルマ完成品を。

ただ古生物・恐竜を描いたり造ったりするのではなく、

その作品を通じていろんな方と知り合える、しかも

古生物学は世界中で研究されているだけに、

どんどんいろんな所に繋がる可能性がある、

それが古生物復元に挑戦する面白さの一つと思っています。

それに、こうしたあまりメジャーでは無いネタを造ると、

その動物を研究されている方はもちろん、

他の分野の研究者にも妙にウケが良いので楽しいのです。

で、次は何を勝負ネタ用に造ろうかなぁ、、、、。

2010年3月25日 / 恐竜・古生物

●23日

近畿古脊椎動物学ゼミ・通称「骨ゼミ」参加のため

京都大学へ。

この日の発表は河部壮一郎さん

(愛媛大学大学院理工学研究科)による

「鳥類及び哺乳類における脳容量と脳幅の関係」。

河部さんの発表は、これまでも学会で見聞きはしていましたが、

骨ゼミでは時間の制限無く、結構じっくりとその研究内容を

聞けるのが嬉しい。また、発表タイトルだけ見ると

ちょっと難しそうですが、河部さんのスライドは

ビジュアル的にも分かりやすく作られていて、

見ていて楽しく、なんとなく分かった気にさせてくれる

(分かった気、じゃダメなんだけど)発表でした。

それと、この日は京都大学大学院の卒業式という事で、

骨ゼミでお世話になっていた院生さんの中にも

卒業生が。京都から離れて就職される方も居られて、

これからは少しお会いする機会も減るな、と思うと

寂しくもあり。でも、これも目出度い事です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

●海外の恐竜系フォーラムで紹介されていた動画。

サンディエゴ自然史博物館の壁画を製作した

古生物復元画アーティスト、ウィリアム・スタウト氏への

インタビューです。

サンディエゴ自然史博物館の壁画を中心とした

画集も出版されています。おススメです。

ちなみに、この時見せて貰っていたのは、

その画集の出版前のものでした。

●「恐竜たちのロストワールド」先日、たまたま見たんですが、

出てくる研究者は数も多いし、有名人ばかり、

さらに取り上げられる学説も、少し前の

ナショナルジオグラフィック誌での特集記事に

則したものではありますが、ラプトレックス等

さらに加えられている要素もあり、

新しい内容が多く、ちょっとビックリ。

おススメです。

ただ、恐竜のCGは一寸物足りないというか、

復元としては少し残念な感じ。

あと、邦題もイマイチだなぁ。

●新ブログ立ち上げました。

といっても、メインは私じゃなかったりしますが。

こちらも宜しくお願い致します。

2010年3月23日 / 恐竜・古生物

21日

横浜での結婚式出席翌日、神奈川県立生命の星・地球博物館へ。

以前から行きたいと思っていたのですが、なかなか

良い機会に恵まれず、今回やっと初見学となりました。

で、一番の目的はゴンフォテリウム全身骨格。

象の進化を調べると、必ず出てくる非常に重要な

化石象なのですが、日本では頭部だけの展示は

結構あるものの、全身となると数は多くありません。

さらに、生命の星・地球博物館のゴンフォテリウムは、

展示されている全身骨格はレプリカですが、

そのオリジナルも所有されているという事で、

下顎のみはオリジナルが展示もされていますし、

日本でゴンフォテリウムを見るなら

外せない場所と言っていいでしょう。

と、語るのは良いのですが、まず展示を楽しもうと、

画像撮りを後回しにしていたら、

館の学芸員で化石ゾウを研究されている

樽創さんとお会いできて、お話するのに夢中になってしまい、

気がついたら閉館時間、

画像撮るのすっかり忘れてました(笑)。

まぁ、また画像撮りメインで来ようと思っています。

ゴンフォテリウムの話ばかりですが、もちろん恐竜をはじめ、

古脊椎動物の展示はかなりの規模です。

また、昆虫標本の展示が非常に面白い。

直球で、変な形、カッコイイ形、デカイ奴、な

種類が集めてあり、昆虫の事にそれほど興味が無くても、

ワクワクしてしまいます。

あ、食堂で注文した品の画像撮るのも忘れてる!

なおさら、もう一度行かなくては、、、。

2010年3月18日 / その他

3/15,16と東京。

15日は、まさか自分がここで買い物する事になるとは、

という、とあるお店で特殊な材料を購入し、

そのあとは某所で会議、というか懇談会?

恐竜やってて、こういう所に来ることもあるんだな~、と

なかなか不思議な感覚。

16日は、あの「骨の伊藤」こと伊藤恵夫氏の

特別授業に参加させて頂きました。

伊藤氏ならではと言っていい、牛の頭骨を題材にした実習。

伊藤氏の生徒さんである某美大の学生さんも参加されていて、

学生さんの作品を見て参考に出来るというのも良い経験に。

学生さんといえど、見せたい要素を的確に表現する

方法を技術として身に着けているのは、さすが美大生、

と面白かったですし、相手が学生さんが故に、

こちらもちょっと図々しく話が出来るのも楽しかったです。

伊藤氏も、締めるところはビシッと締めつつ、

一方で場の雰囲気を盛り上げ、学生さんたちもそれに

ちゃんと応え、実習を楽しんでいる、そんな感じでした。

実習場所も、名前は良く知っていますが、自分がそこに

行くことはあまり想像していなかったので、それも

なかなか面白かったです。

・・・・・・・・・・・・・・・

先日紹介した、台湾の造形作家さん達の

ブログへのリンクを調整・追加しました。

そちらも是非、宜しくです。

2010年3月12日 / 2010年 台湾

台湾編 まとめ

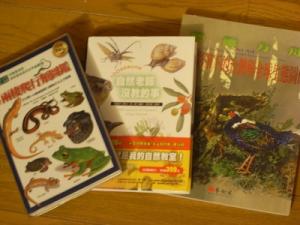

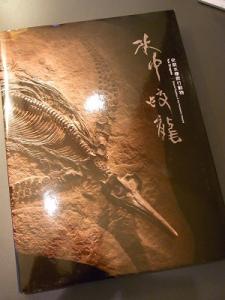

台湾で購入した本。

一番左は、去年発行された「台灣兩棲爬行類圖鑑」。

この本の著者の一人と、先日紹介したSkinkさんが

お知り合いとの事。

中央は、「自然老師没教的事」。

台湾の自然・生物を紹介した本。

この本のイラスト担当の林松霖氏が、

今、台湾で自然史系イラストではトップクラスだと、

suchusさんの奥さんが教えて下さったので購入。

右は「藝術方舟:畫家彩筆下的台灣與全球生態圖像」。

台湾では有名な水彩画家なんだそうです。

skinkさんのお宅にお邪魔した時も、

皆さん、去年の10月に出たばかりの、

この本の話をしていたのだとか。

suchusさん夫妻の説明のお陰で、良い本を

ピンポイントで購入出来たのが嬉しい。

で、私が購入した訳ではありませんが、、、、

こういうのも(笑)。

suchusさんが購入。

台湾では、この手の本もビニールパックされる事が

多いみたいで、中身を見て判断、というのが

なかなか難しいようです。

・・・・・・・・・・・・

suchusさんのブログを知ったのは1年くらい前(かな?)。

自分の名前で検索するという自意識過剰な事(笑)をしている時に

見つけました。suchusさんがこちらのサイトにリンクして下さって

いたのです。

記事を読むとお分かりになると思いますが、凄く正攻法で

丁寧に真剣に作品を制作されています。

一体、どんな人なんだろうと興味が湧き、ブログにコメントを

書き込んだのが去年の10月。それからはメールでも

やりとりをするようになりました。

で、丁度その頃、台中の博物館で海棲爬虫類の特別展が

開催される事を知り、さらにその準備中の様子を見た方から

「アレはかなりのもんですよ」という話も伺ってしまい、

もうこれは台湾に行くしかない、と。

そこでsuchusさんと連絡を取り合っていると、

その間に

「台北で恐竜展もありますよ」

「もう一つ始まりました」

「さらに、別の展示がオープンしました」

と、台湾の方も驚く状態に。

もう、あまりにタイミング良すぎて吃驚なのでした。

という事で、最後になってしまいましたが

suchusさんの作品です。

ティラノサウルス 1/48

完成品が手元に無いという事で、複製の

塗装途中のものです。

ギガノトサウルス 1/48

インド象 1/48

台湾の動物園で長く飼われていた、

台湾の方にとって馴染み深いゾウがモデルだそうです。

縮尺を考慮した皺の表現に苦労されたのだと。

まだ作品数は少ないのですが、

どの作品も非常に丁寧に、繊細に造られています。

ポーズも大人しめのポーズを、とても自然な感じに、

かつ重量感も表現しています。こういうのは

派手なポーズより難しいと個人的には思っているので、

この作風は見ていて嬉しい。

suchusさんとお会いして、最初に受けた造形的な

質問が、縮尺を考えたときの鱗や皺の表現について

だったのが、彼の作風を思うと凄く納得だったのが

印象的でした。

また、復元に関しても、彼の質問の多くが、

私自身が小田隆さんやその他の友人、研究者の

皆さんに質問したり、話し合ったりした事ばかりでした。

suchusさんと知り合っていなければ、これほど楽しく

台湾を旅行出来なかったでしょうし、そもそも台湾行き自体を

考えなかったかも知れません。

また、suchusさんご夫妻共に芸術や文化等にも造詣が深く、

こちらの聞きたいことに的確、かつ楽しく話して下さり、

初めての台湾にも関わらず、本当に沢山のことを

見聞きし、学び、楽しめた旅でした。

多くの方々と知り合えましたし、沢山の展示物も見れましたし、

食事も美味しかったですが、

何よりもお二人といろいろとお話し出来たのが、

台湾で一番嬉しかった事です。

また行きたい、と言うか、

行かねばなりますまい、台湾へ。

近いしね。

2010年3月10日 / 2010年 台湾

●8日

前夜は台北市内のホテルに宿泊。

翌9日の朝に日本に帰国なので、

実質この日が台湾最終日。

suchusさん夫妻と合流し、

新光三越で開催の「發現侏儸紀」恐龍展へ。

伝統的な手法の雰囲気で描かれたオメイサウルス。

これのポスターが欲しかったのですが

売ってませんでした(泣)。

展示されていたイラスト。

かなり正確に描かれています。

中国四川省・自貢恐竜博物館の展示が

メインなので、日本でもお馴染みの物も多いです。

ガリミムス・ダチョウ・ディアトリマ

(現在はガストルニスに変更されたはず)の

比較展示。日本でもこの展示はあったのかな?

私は初めて見ましたが。

三越のフードコートで昼食。

この地区は、三越のビルが何棟も並ぶ

台北でも新しく発展した地区。

近くにある大型書店へ。同じ書店は

台中でも行ったのですが、やはりより大きい本屋が

あると聞けば行かない訳には行きません。

台湾の大型書店には、日本語、英語、中国語の

雑誌が一緒に並んでいます。

一般書・専門書も分野や店舗によっては混在していたり。

特に、デザイン・建築関係は、日本の書店と変わらないくらい

日本の本が置いてあります。

ホビージャパンなんかも普通にあります。

この時は、一角で江戸川乱歩フェアをやってました。

次は、私の旅行には珍しくお土産を買いに。

親戚に「カラスミ買ってきて~」と頼まれていたのです。

いつもなら「すいませ~ん、そういう場所には行きませんでした~」

とバックれるのですが、今回はsuchusさん夫妻が一緒なので、

案内をお願いしたのです。こういう所は地元の人が一緒だと

心強いです。

こういう、ちょっと古い感じで

凝った造りの建物には、日本統治時代の建築物が

多いのだそうです。

折角なので、家宝の剣と交換で高価なお茶を

入手しましたが、帰って母上に

「母は子の育て方を誤りました!」と

大層怒られました。

嘘。

もちろん、お茶もチカッポーされずに済みました。

(*何が何だか分からない方はこちらの下のほうを参照)。

買い物終わって、ちょっと一休み。

お店のおっちゃんに「これがおススメだから」

と半ば強制的に出されました。

温かい杏仁茶に、しっかりと味のする豆腐が

入ったもの、、、、、?

ちょっと不思議な味だけど、気がついたら

すんなり食べてしまった、という感じ。

台湾では「~茶」といっても、

ジュースのように甘い飲み物な事が多いのです。

移動のため高速に乗る前に模型屋に。

今では日本でもめったにお目にかかれない、

懐かしい雰囲気の店。でも、広さは結構あり

そのほとんどがミリタリー系。海外製のガレージキットも

かなりの数があり、品揃えは相当な本格派。

最終日はsuchusさんのお宅に再度泊めて頂くことに。

その前に、今風のレストランで夕食。

台湾最後の夕食は王道でチャーハン。

suchusさんのお宅では、

「あまり正式な入れ方は知らないのだけれど、、、」

と言いつつ、良いお茶を入れて下さいました。

台湾最後の夜は、深夜までsuchusさんのアトリエで、

古生物復元の話や、suchusさんが少し前から始めている

3DCGの話、そういったデジタルツールを使った

古生物復元アートの可能性等をいろいろと。

この時はsuchusさんと2人で話していたので、

英語のみでの会話。今から思うと、良くあれだけの

時間、英語だけで話が出来たな~と不思議。

去年ブリストルに行った時は、まだまだ英語力が

足りないな、と痛感しましたし、その後もあまり英語の

勉強出来てなかったですから。きっと、suchusさんの英語力と

理解力に随分助けられてたんでしょうね。

翌朝、午前6時に空港へ出発。

途中、suchusさんが屋台で朝食を

買ってきて下さいました。

車中で撮っているのでブレてますが、

揚げ物や煮卵等の具をもち米で包んで

おにぎり状にしたもの。

suchusさん夫妻には出発口まで見送って頂きました。

8時30分の飛行機に乗って、午後3時過ぎには帰宅していましたから、

今まで行った北米やイギリスに比べれば近所のようなものです。

台湾編、もう一回続きます。

2010年3月10日 / 2010年 台湾

●7日

夕方に台中から台北に到着。

台湾のフィニッシャー兼スカルプターの

skinkさんのアトリエにお邪魔する事になっていたのです。

suchusさんのブログからリンクされている

skinkさんのサイトを見て「凄い人が台湾にいるな~」

と驚いていましたが、実際に会えるだけでなく、

アトリエにまで行ける事になるとは!

コレクションルーム兼ギャラリー

skinkさんの造形作品。

クリーチャーデザインは他の方だそうです。

これらもskinkさんの作品。

台湾の両生類・爬虫類研究者とも懇意で、

一緒に採集旅行に出かけたりもするそうなのです。

手前のほうはskinkさん自身の作品、奥のほうは

購入したキットの完成品等をメインに

飾られています。委託製作もされているそうで、

フィニッシャーとしても本当に凄い腕です。

アトリエG-1製・フルアクションG3!こんな物まで!

説明書は日本語でしか書いてないですし、それなりに

難易度もあるキットのはずなのですが、

「ちょっと上手く行かなかったところもあるけど、

説明書の写真をしっかり何度もみて、

どうにか完成させました」

との事。

製作室に飾られていたホムンクルス。

私が原型を担当した商品で、私自身も気に入っていて

自分の部屋に今でも飾っている作品。

こうして、異国の地で飾られていたのが

凄く嬉しい。

彼のガレージキットコレクションも見せて頂きました。

竹谷隆之氏の大ファンという事で、竹谷氏のキットの

コレクションはもちろん、様々な日本やアメリカの

ガレージキットやフィギュアを所有されています。

それがまた質の高い物ばかりで、彼の眼の確かさが

伺い知る事が出来ます。

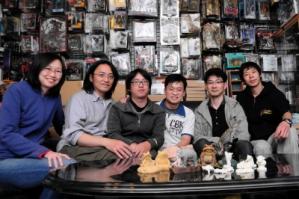

この日は、台湾の動物造形作家さんが

他に2人、来られていました。

まずはsunさんの作品。

非常にシャープで繊細なディテールと、

ちょっとした遊びや愛嬌のある表情が見事に両立しています。

動物園主催のクマ造形のコンテストで優勝した作品だとか。

ネズミの赤ちゃんは箸置き(!)なんだそうです。

表情が良いです。

次はJさんの作品。

Jさんの作品は、ディテールはあっさりめ。

ですが、こちらの塗装済み作品を見れば分かるように、

彼の作品は塗装済み完成品の魅力が抜群です。

塗装の技を引き出すための計算された造形と

思います。

同じJさんの作品。

ここでまさかメイオラニアに出会えるとは!(笑)

何故メイオラニア?、と伺ったところ

「海洋堂のメイオラニアが欲しいけれど、

手に入らないから、それなら自分で造ろうと」

という、非常に正しい理由でした。

無いから造る、造形の動機の原点です。

資料があまり上手く集まらない、という事でしたので、

帰国後に資料を送ることを約束。

Jさん、sunさんの塗装済みの作品を直接

見れなかったのが残念。

さて、再びskinkさんの作品なのですが、、、

カエルのことはちっとも分かりませんが、

これが凄いのは分かります。サイズは手のひらに

乗る程度なので、大きくはありません。

また、塗装の段階で水の雫などの表現も

細かく加えられていて、見ていて飽きない作品です。

台湾では、基本的な道具・材料は模型店等で

一通り揃いますが、

決して日本のように豊富な訳ではありません。

スカルピーも種類は限られていますし、

東急ハンズはあるものの、生活雑貨がメインで

工作素材はほとんど無いですし、石粉粘土も入手難(不可?)です。

また、書籍も自然科学系は日本ほどの種類も無く、

今はネットで情報が集められると言っても、やはり英語が

壁になります。造形をする人の数も少なく、

ワンフェスのようなイベントも無いようで、

私の話を聞いていて「知り合いや友人の造形師が沢山いて

とても羨ましい」と。

でも、そんな環境で彼らが造っている物が、

日本や他の国に比べ全く劣っていないのには

驚かされると共に、今の自分が彼らほどの情熱を持って

作品を製作出来ているのか、物を造ることを楽しんでいるのか、

と考えさせられてしまいました。

、、、、まぁ、悩むよりも、彼らに負けないよう

どんどん作品を造って行きましょう。

いずれ彼らと一緒に何か出来れば面白いな、と思っています。

ところで、この日集まった造形作家の中で、suchusさんとは

英語である程度なら会話が出来るのですが、他の3方は

それほど英語は得意ではないという事ですし、もちろん私も

北京語はダメなので(一応、大学でやったんだけど、、、)、

日本語を完璧に使えるsuchusさんの奥さんが

通訳としてフル回転。大変だったと思います。

彼女がいて下さったお陰で、本当に楽しい集まりになりました。

記念撮影

左から、suchusさん夫妻、Jさん、sunさん、私、skinkさん。

skinkさんからのプレゼント。

最初にオリジナルクリーチャーのキットを頂き、

これだけでも恐縮してしまうくらいなのに、

先に紹介したカエル作品をずっと溜息交じりで見ていたら、

なんと特別にキット状態の物を分けて下さいました。

恐らく、生産数も少ない貴重な物と思います。

こちらがお土産に用意したのが、

私の1/48アルバートサウルス&パキリノサウルスキットと、

私が原型を担当したソフビ製ギャオスハイパーですから、

金額面やレアさ加減では全く釣り合っていない、

エビでタイ&わらしべ長者状態。

どちらも完成状態も凄かったですが、キット状態も

非常に丁寧に処理されていて見事です。

続く。

2010年3月9日 / 2010年 台湾

無事、帰国しました。

ですが、まだ台湾の記事は続きます。

●7日

朝、Sucusさん夫妻と合流、再度、台中の国立自然科学博物館へ。

屋外の恐竜模型。

恐らくカスモサウルス&アルバートサウルス。

結構良い出来です。

暖かい台湾故の南方系の植物が

雰囲気を良くしています。

まだ開館前。

「幻龍拳!!」とかやってます(嘘)

*幻龍=ノトサウルス

この日は、日本の古生物研究者さんから

紹介して頂いた、自然科学博物館の研究者・張鈞翔氏と

お会いする約束になっていたのです。

アジアの研究者とは、SVPで少し話した事はあるものの、

時間を取って貰いゆっくりお話しするのは初めて。

また、Suchusさん夫妻も古生物学者と会うのは

初めて、という事でちょっと緊張もしましたが、

張鈞翔氏は非常に明るく話しやすい方で、

最初の緊張もすぐ無くなり、いろいろと今回の

特別展のお話し等を伺うことが出来ました。

張氏の研究室にて。

この時、私は台湾行き直前に完成させた

マチカネワニの模型を持っていったのですが、

それを見た張氏は、同僚の單希瑛氏を紹介して下さり、

台湾で見つかった近縁種のワニについて

お話し等を伺うことが出来ました。

午後は、博物館の近くで何か軽く食べようと、

適当に喫茶店に入った所、、、、、

、、、、フィギュア喫茶!?

台湾では昔から老若男女に人形劇が大変人気なんだそうで、

このお店も人形劇ファンの方が経営されているのでは、との事。

こういう人形も、人形劇製作会社が販売しているとか。

店内には人形劇専門誌も揃っており、お客さんはお茶しながら

真剣に雑誌に見入ったり、友人とおしゃべりしたり。

雑誌の雰囲気や、人形の衣装を見ていると、

より広い世代に人気のある宝塚、って感じ?

トイレにも、デフォルメフィギュアが。

で、頼んだ料理。

食事の後、台中から台北へ移動。

と書くと簡単そうですが、車で約3時間。

Suchusさん夫妻には、本当にお世話になりっ放しの

台湾旅行なのです。

続く。

2010年3月8日 / 2010年 台湾

6日

外で朝食。

Suchusさん夫妻の車で

台中市の国立科学博物館へ

海棲爬虫類の特別展が開催中。

これが今回の目的なのです。

入口前のディロサウルス(化石種ワニ)。

さて、展示の紹介!と行きたいところですが、

撮影禁止でした(泣)。

でも、図録が超豪華。ハードカバーで

分厚いのです。2~3冊欲しかったのですが、

かなり重いので1冊で諦めました。

ここからは常設展示。

開館当時(20数年前?)からのもの。

こちらは、その後に新設された展示。

「unnamed Tyrannosaurus from Asia」

という事ですが、、。

展示台からはみ出したエウオプロケファルス。

毎回恒例の博物館での食事も忘れてはいけません。

博物館内には、化石鉱物販売会社運営の

店舗が。恐竜の頭骨等も売っています。

が、この日は事情により休業。

市内にある同じ会社の別店舗には

行くことが出来ました。

この日は、台中市内のホテル泊。

有名な私立大学の前で、元々学生向けの

お店や屋台が多かったのが、今は観光スポットに。

同じ地点から、

右

左

エンドレス繁華街&屋台。

でも、この日の夕食は屋台に並ぶ

度胸が無くて、コンビニでカップラーメン。

飲み物は黒松沙士。初めて飲みましたが

「飲むサロンパス」と言われるのも納得。

続く

>「世界の恐竜博物館見聞記」ホームへ