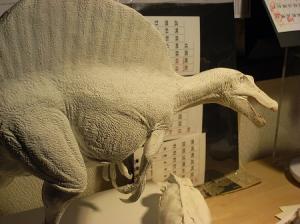

スピノサウルス(2010)

2010年6月25日 / 造形・イラスト作品

スピノサウルス完成です。

縮尺は約1/25、全長62cm。

マングローブ林が生息環境の一つだった、という説、

歯のエナメル質の酸素同位体の解析からの半水棲説を

基に、マングローブ林の干潟を餌を探して歩いてるシーンを

イメージしていたのですが、今回はマングローブ林ベースは

見送り。凝ったベース造ると梱包・輸送が大変なんですよね。

ベースだけ別にもう一つ用意する、という手もありますが、

時間も無いので今回はここまで。

前回も紹介しましたが、今回会心、というか

マグレ当たりの爪の塗装。

このスピノ製作に関しては、こちらも,

また関連記事その1、その2も。

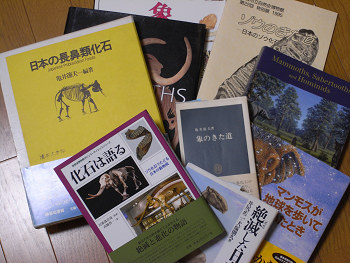

主な参考資料

・”New Information on the Skull of the Enigmatic Theropod Spinosaurus, With Remarks on its Size and Affinities.”Dal Sasso, C.; Maganuco, S.; Buffetaut, E.; Mendez, M.A. (2005)

Journal of Vertebrate Paleontology, Vol. 25 (4)

・”My theropod is bigger than yours…or not: estimating body size from skull length in theropods”.Therrien, F.; and Henderson, D.M. (2007). Journal of Vertebrate Paleontology 27 (1)

・”Oxygen isotope evidence for semi-aquatic habits among spinosaurid theropods”

Romain Amiot1, Eric Buffetaut, Christophe Lécuyer, Xu Wang, Larbi Boudad, Zhongli Ding, François Fourel, Steven Hutt, François Martineau, Manuel Alfredo Medeiros, Jinyou Mo, Laurent Simon, Varavudh Suteethorn, Steven Sweetman, Haiyan Tong, Fusong Zhang and Zhonghe Zhou. Geology; February 2010; v. 38; no. 2; p. 139-142; DOI: 10.1130/G30402.1

(アブストラクトのみ参考・「恐竜の楽園」2010/02/09(Tue)に日本語での簡単な紹介有り)

・「肉食の系譜」・「ナショナルジオグラフィック」2007年12月号

・「恐竜2009 砂漠の奇跡 公式カタログ」

![R00101430002[1]](https://afragi.xsrv.jp/weblog/wp-content/uploads/img/2010011517383586ds.jpg)