作品展示・ワークショップのお知らせ

2013年7月1日 / お知らせ

■作品展示

●宮崎県総合博物館・特別展

「よみがえる恐竜時代」にて

作品約20体展示。

先日完成のプラテカルプスも展示されます。

あれだけ研究者さんにガッツリチェック入りで

製作されたモササウルス類新復元版模型は

世界でも他に無いと自負しております。

●島根県立三瓶自然館・サヒメル・特別展

「さんべ恐竜王国」にて作品約20体展示。

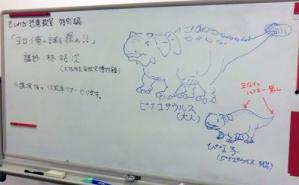

サヒメルには、先日特別展プレイベントとして開催の

恐竜復元ワークショップで訪問、特別展準備中の

様子も見せて頂きました。

ティラノサウルス、ステゴサウルスの全身骨格他、

サヒメルの学芸員さん拘りの展示物で構成されています。

この夏、中国地方では最大の恐竜展では?

■教室・ワークショップ

●7/16

大阪駅前・グランフロント大阪で開催中の

「世界一展」場内で行われている

「すごい!ステージ」にて恐竜復元教室です。

7/14-20の恐竜ウィーク・プログラムの1つです。

スケジュールを見て頂ければ判るとおり、

日本人研究者による恐竜学最前線といった内容です。

入場には、web割引券があると随分オトク(前売り券と同額)ですよ。

●7/26

丹波竜化石工房にて

「丹波竜復元体験・全身復元模型体験」

午後の全身復元教室は、すでに受付終了になってしまったようですが、

見学はOKです。教室の合間や終了後には

一緒に展示を見学しましょう!

●8/19,20

新潟市・クロスパルにいがたにて

恐竜復元教室。

第四銀行主催の「だいしアカデミー」としての開催です。

参加条件に制限がありますが、新潟県内の方は是非!

●その他、8月中には、きしわだ自然資料館、

丹波竜化石工房にて教室開催を予定しております。

こちらも詳細決まり次第、報告致しますので。

■そして番外(?)

7/20 SF大会広島開催にて

2年ぶり3回目の古生物企画開催。

今回は「SF古代生物の部屋-Kawaii!古生物学-」

この「SF古代生物の部屋」シリーズ(前回、前々回)、

別の意味で「日本一濃い古生物企画」と思っておりますし、

狙っております。

SF大会参加者の方、是非宜しくお願い致します!