インドリコ&マラウィ

2009年2月20日 / 造形・イラスト作品

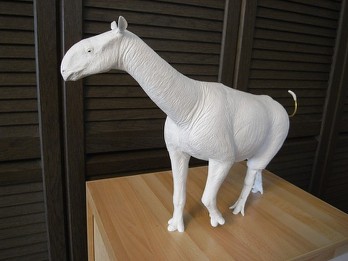

インドリコテリウム、塗装前です。

耳はもう少し小さくても良かったかな?

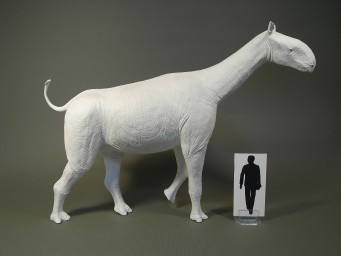

こちらは少し前に完成したマラウィサウルスです。

背中のトゲは、ティタノサウルス類という事で付けて

みましたが、全くの想像です。

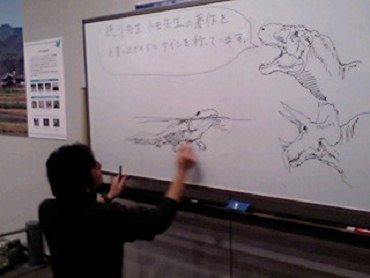

マラウィは、ラペトサウルスと並んで比較的保存状態の

良い化石が発見されているティタノサウルス類という事で、

丹波竜の復元を考える際には外せない恐竜。

といっても、現段階では丹波竜はティタノサウルス形類ではないかと

考えられているので、復元の可能性の幅はもっと広い事になります。

ティタノサウルス形類だと、ブラキオサウルスも入っちゃいますからね。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

現在イチ押しアニメ、、、、他をほとんど知らんのですが。

一度に全部観ちゃうと勿体ないので、ちょっとずつ観てます。

今、皇帝ペンギン2号のところ。