トリケラトプス(成体)

作品サイズ 約40cm

スケール 1/20

トリケラの成体、という事で製作。トリケラの成長過程での変化に関しては、こちらに纏めてます。前回のトリケラはもう少し小さい個体を基にしているのですが、参考にした学説の違いに加え、色も変えてしまったので、別の恐竜のようになってしまいました。

と言っても、ちょうどこの作品完成直後にトロサウルスはトリケラの大型・成長個体だった、という発表があったので(去年のSVPの発表で言及されていたそうで、ネットではすでに話題になっていましたが)、その説に従えば、このトリケラも完全に成長しきった個体では無い事になります。トロサウルスとトリケラの発表に関してはLOKI:さんのブログで丁寧に解説されています。

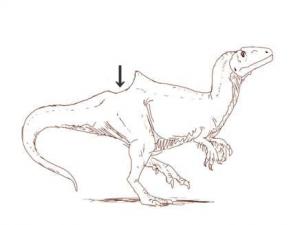

角竜の復元でここ数年話題だったのが、前肢の復元。これに関しては、Fujiwara, S.-I. (2009). “A Reevaluation of the manuos structure in Triceratops (Ceratopsia: Ceratopsidae).” Journal of Vertebrate Paleontology, 29(4): 1136-1147.、それに同じく藤原慎一さんによる「1/35 恐竜骨格モデルシリーズ・トリケラトプス」収録の記事を参考にしました。

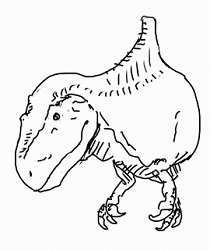

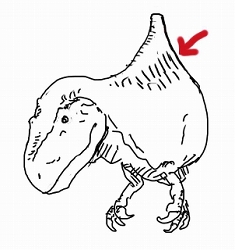

製作途中の画像から。前肢の第二指(人差し指)が前方を向いています。また、第四指、第五指(薬指、小指)には爪がなく、またほとんど接地していない状態です。前肢の第四指・第五指に爪がないのは多くの恐竜見られる現象のようです。前肢の爪や指の形態は復元をする上で、結構気を遣う部位ですし、肩幅や前肢の動く範囲等、前肢周りはかなり難しいです。

といっても、私の作品がそれを的確に表現出来ているかは自信無かったり。ヤマモトさんのパキリノサウルスのほうが再現度は高いような。

背中のトゲは、、、まぁ、ダメ出しがあったら削っちゃえ、って事で。

主に参考にした資料・書籍

・Goodwin, M. B., Clemens, W. A., Horner, J. R., and Padian, K. (2006). “The smallest known Triceratops skull: new observations on ceratopsid cranial anatomy and ontogeny.” .

Journal of Vertebrate Paleontology 26 (1): 103.

・Horner JR, Goodwin MB.”Major cranial changes during Triceratops ontogeny.”Proc Biol Sci. 2006 Nov 7;273(1602):2757-61.

・Fujiwara, S.-I. (2009). “A Reevaluation of the manus structure in Triceratops (Ceratopsia: Ceratopsidae).” Journal of Vertebrate Paleontology, 29(4): 1136-1147.

・Hieronymus TL, Witmer LM, Tanke DH, Currie PJ.(2009).”The facial integument of centrosaurine ceratopsids: morphological and histological correlates of novel skin structures.”

The Anatomical record 2009, vol. 292, no9, pp. 1370-1396

・藤原慎一「復元研究最前線」(1/35 恐竜骨格モデルシリーズ・トリケラトプス)