葛生化石館・企画展「単弓類ってしってる?」

2014年7月23日 / 博物館・特別展見学

●葛生化石館で開催中の

企画展・「単弓類ってしってる?」に

私の作品が展示されています。

展示の様子を化石館の学芸員さんが送って下さったので紹介。

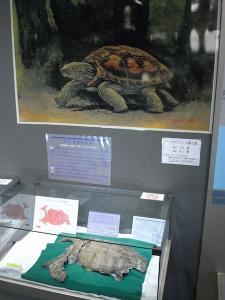

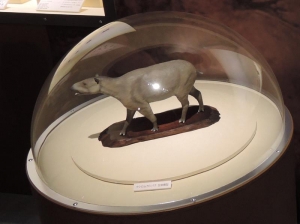

イノストランケビア。

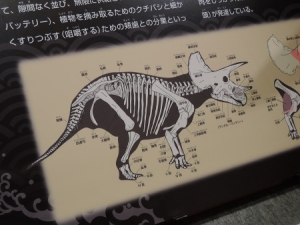

これは葛生化石館の常設展示。

国内では恐らく唯一の常設展示。

私は海外でも見た事が無かったりします。

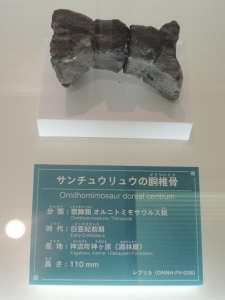

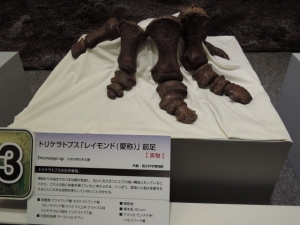

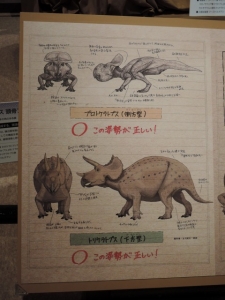

企画展展示のディメトロドン。

個人的にはこれが目玉の

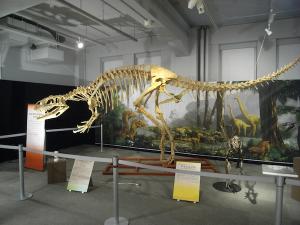

コティロリンクス全身骨格レリーフ。

アメリカ自然史博物館で展示されているもののレプリカ。

そして、横の模型&頭骨レプリカは私の作品&所蔵品。

頭骨はオクラホマ・サムノーブル自然史博物館収蔵のものの

レプリカ。この3点が並ぶ光景が見られるとは!

というか、まさか自分のコティロリンクスが

全身骨格展示と同じ舞台に立つ日が来るとは、、、、。

8月3日(日)には関連講演会

単弓類:恐竜以前に栄えた動物たち」 も開催。

講師は平山廉先生。時間は14:00から(約1時間)。

単弓類を題材にした企画展、そして講演会は

なかなかあるものではありません。

単弓類好きは是非葛生へ!

単弓類を含むペルム紀の古生物に興味のある方には

オススメです。

![1240227_586956138012884_461434434_n[1]](https://afragi.xsrv.jp/weblog/wp-content/uploads/img/20130920214708abas.jpg)

![578944_586956171346214_1364038830_n[1]](https://afragi.xsrv.jp/weblog/wp-content/uploads/img/20130920214711da6s.jpg)

![1236960_586956198012878_1720615369_n[1]](https://afragi.xsrv.jp/weblog/wp-content/uploads/img/20130920214709591s.jpg)

s.jpg)