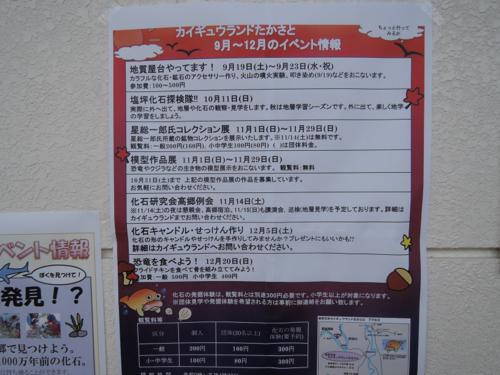

■化石研究会・例会 at カイギュウランドたかさと

2015年11月18日 / 化石研究会, 博物館・特別展見学, 学会

11月14−15日 福島県喜多方市高郷町の「カイギュウランドたかさと」で開催の

化石研究会・例会に参加しました。 「カイギュウランドたかさと」は、廃校になった小学校を改装した施設。

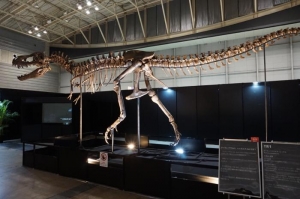

高郷町で発見されたアイヅタカサトカイギュウをはじめ、クジラ類など地元で 見つかった化石が展示されています。

入口の1/2スケール・ステラーカイギュウ。

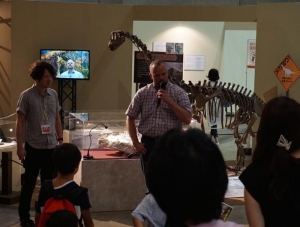

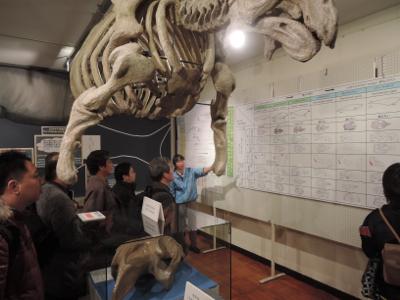

古脊椎動物の復元の研究で著名な犬塚則久先生による講演。

ほぼ地元の化石だけで構成された展示。「純度が高い」雰囲気が良いです。 またカイギュウに関する解説の充実度には驚きました。 私は今まで沼田町化石館や長岡市立科学博物館のカイギュウ展示用模型を製作しているので、 この情報量の濃さが判ります。小学校だった建物を利用しているので カイギュウ、クジラ等、それぞれのテーマが1クラス分の面積に纏められている というコンパクトさも良いのかも知れません。

1日目夜は、ふれあいランド高郷にて懇親会&温泉。

2日目もシンポジウム講演、そして高郷の化石の発掘・研究に尽力されている 小林昭二氏(会津化石研究グループ)による展示&標本解説と続きました。

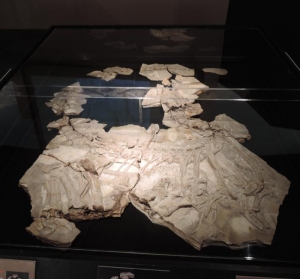

見事な保存状態のアイヅタカサトカイギュウ頭骨。 そもそも国内ではカイギュウの頭骨化石の発見が非常に少なく、 これだけの状態の良さの頭骨となると、この標本を含め2例しかないとか。

化石研開催に合わせ、地元の子供さん・学生さんの作品も展示されていました。

フォルムがしっかり綺麗に作られています。

この施設と地元の化石を学習の教材として非常に 上手く、積極的に使っている、という印象があります。 このイベントプログラムを見ても、施設の規模を考えると 回数・内容のバリエーション共にかなりの充実度ではないかと。 2日目午後は化石発掘の見学もありましたが、 私は都合でそちらには参加せずに高郷を後にしました。 その日は雨空でしたが、発掘地見学の数時間だけ雨が止んでいたそうです。 高郷は今回初めてでしたが、これまで発見された化石の予想以上の 見事さに驚き、そしてその化石と元小学校という建物を活かした展示と 活動に学ぶ事が多い場所でした。 化石研も会員・非会員双方で参加者も多く、講演・懇親会等 賑やかな集まりになりました。

そして、この化石研の機会を利用させて頂き、 ちょっとした企ても。その件はまた後日。

タグ: 学会