ベルリン自然史博物館(2014)

2014年12月20日 / 2014年 ドイツ

●11月4日

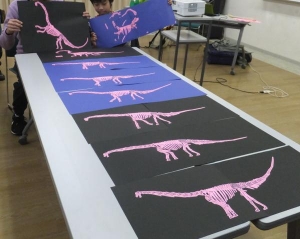

ベルリン自然史博物館見学。

恐竜・古生物関係の展示は2011年訪問の際の記事を>記事その1、その2

中央ホールのギラッファティタン(元ブラキオサウルス)等。

鉱物展示室。

鉱物の事はさっぱり判らないのですが、

この展示室の、古いながらもしっかり磨かれているキャビネットがずらりと

並んだ、歴史を感じさせる雰囲気は魅力的です。

魚類の液浸標本展示。

1930〜50年代に製作された100倍体模型

蚊

蚤

製作工程の紹介。

素材や方法は非常にベーシック。

それだけに、これだけのクオリティは作品に掛けられた手間と時間に

よるもの、という事が実感出来ます。

見事な剥製の数々。

製作されたのが、もう数十年前というのも多いようです。

ベルリン動物園で人気者だったホッキョクグマ・クヌート。

今まで見た中で、一番美人と思う剥製。

オスメスの確認は忘れましたが。

この博物館に所属の剥製師が2014年の剥製世界大会の

小型鳥類部門で優勝したという事で、その記念の展示。

体についた水滴まで表現されています。

オウムの仲間が多かったのですが、他の鳥類の剥製も幾つか。

「世界最高レベル」の折り紙付きの物が見られるのも

博物館の凄さでもあるんだな、と改めて。

この剥製の展示を含め、展示物の製作工程等、展示物自体のついての

解説が多いのも、この博物館の特徴かと思います。

自分たちが、どれだけ真剣に展示に関わっているか、を自信を持って

見せてくれる訳で、この雰囲気が博物館という場所とその活動への

憧れをより具体的に感じさせてくれる部分も多いような気がします。

>「世界の恐竜博物館見聞記」ホームへ