アシスタント 1日目

2007年1月7日 / その他

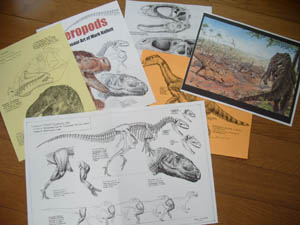

以前にも紹介した、荒木一成さんの

恐竜模型教室のお手伝いを2日間する

事になり、今日はその1日目。

全くの素人さん、しかも親子連れの参加者に

どういう内容で造形を教えるのかと

興味と心配が半分ずつでしたが、

そこは流石は経験豊富な荒木さん。

無駄無く、無理無く、それでいて中身の濃い

内容で、2時間の教室にも関わらず塗装まで

辿り着く参加者も。

アシスタントの私やSHINZENさんも、

その段取りに乗ってしまえば良いので、

意外にアドリブも少なくて済んだり。

また、お子さんの手伝いをする内に、だんだん

眼が真剣になってくる親御さんが微笑ましく、カッコイイ。

という事で、初日の様子は荒木さんのブログを。

今夜は会場近くのホテル泊。

昼食時、私がソフトクリームを食べようとして

時間の都合で泣く泣く諦めた事を覚えていたSHINZENさん、

ホテル到着後「近所にミニストップがあったんで、

ソフトクリーム食べに行きましょう!」と誘いに。

良い奴やなぁ、アンタ。

そんなSHINZENさん、今、隣の部屋でワンフェス用の新作

造ってるらしいです。頑張れ~!壁越しに応援してるぞ~。