「北の国から 2008」

2008年4月27日 / 恐竜・古生物

でも、「北の国から」は一度もマトモに観た事無い訳で。

北海道・沼田町化石館に来ております。

ネットでブログを偶然見つけた事で知り合った

化石館学芸員・篠原さんとの話の中で、

伺わせて頂く事になった次第。

町の集会所を転用したという事で、

建物も古く、決して広い訳でもないですが、

絶滅海棲哺乳類の展示が充実。

左、デスモスチルス、右の大きいのは

ヌマタカイギュウ、そのしっぽの下には

ヌマタネズミイルカ。

中央の大きいのはプロトミンククジラ、

右の白いのは現生のトドの骨格。

トドの後ろには現生のホッキョクグマ骨格も。

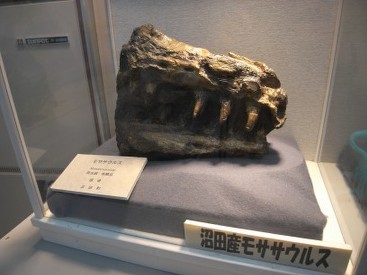

沼田産モササウルス類頭骨。

規模から言えば、組み立て骨格充実しすぎ。

また、これらの骨格のほとんどを、型を他の博物館から

借りて来て、後は前任の学芸員さんの指導の元、

自前で複製、または復元等を行ったと言うから驚き。

今では、その複製技術を活かして、他の施設からの

依頼も受け付けているという異色の技能集団。

専門の技術者がいる訳ではなく、

学芸員は篠原さん1人で、後はパートの皆さん・

愛称レプリカーズのお仕事。

長年働いておられる方もいて、今では相当なレベルの技術を

身につけられているとか。

全長7mという、絶滅海牛類の全身骨格製作中。

作業部屋が1階で、かつ道路に面しているので

作業の様子を外から見る事が出来そうです。

主な標本がこの場所で見られるのは6月半ばまで。

7月半ばには、場所を変えてリニューアルオープン。

大物骨格標本も加わる予定。

この日は、その移転先の目の前にあるほろしん温泉に宿泊。

化石館リニューアルの後なら、化石館見学>夜は温泉で

宴会、なんてコースの旅行を計画してみても良いかなとか。

北海道編、続く。