只今、台湾 その2

2010年3月6日 / 2010年 台湾

5日

午前8時30分に、ホテル前にでSuchusさん夫妻と

合流。お二人と直接会うのは初めて。

知り合った経緯は、また後日。

とりあえず、奥さんは驚くほど完璧に日本語が、

Suchusさんもかなり英語が話せる事が分り、

言葉の心配の必要は無しに。

最初の見学先は「世界恐龍大展」

内容は、日本の林原自然科学博物館による「恐竜ラボ」

とほぼ一緒。

昼食。

お粥には砂糖を入れるののもアリ。

違和感なく美味しい。

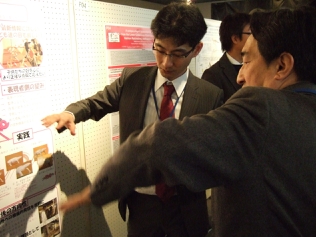

午後は1月末に開館したばかりの国立台湾博物館・

土銀展館の古生物展示へ。

タルボ、ファンヘティタン、

チョンユアンサウルス等の全身骨格が。

チョンユアンサウルスは、漢字表記だと

洛陽中原龍。中国史好きを熱くさせる学名です。

見学者用ロッカー。

ドアの一つ一つに植物をあしらってあります。

素晴らしい出来の、三葉虫脱皮連続模型。

夕方は私の希望で、台北の模型店&トイショップめぐり。

小規模のお店が集まった中野ブロードウェイの

ような場所に案内して貰いました。

そのビルの地下で夕食。

この日は、Suchusさん宅に泊めて頂く事に。

玄関のプレート。

一晩、この方と一緒でした。

続く。

>「世界の恐竜博物館見聞記」ホームへ