恐竜博2009

2009年7月28日 / 恐竜・古生物

・26日

恒例の、かつ1回休みだったので1年振りの

ワンフェス。今回は結構お客さんが多くて、

ほとんど会場を回れず。でも、いい感じで

古生物に詳しかったり、興味を持っている方が

多くて楽しかったです。

という事なので、レポートしように画像も

ほとんど撮ってないので、ネタが無いのです。

動物系のディーラーさんとか、

増えてるみたいなんだけどな~。

・27日

久正人さんと恐竜博を見学。

すでに恐竜博見学済みの皆さんは一様に

「なんかいろいろとデカイよ~」と仰っていましたが、

確かにその通りで。

ここでは個人的なお気に入りを幾つか。

スピノサウルス亜成体。

全長17mの成体スピノサウルスが今回の

恐竜博の目玉ですが、失われた標本に関する

写真や論文を手がかりに再現した成体と違い、

こちらは実際に現在発掘研究されている

数個体分合わせて約60%残っている標本から

復元されたもの。これからしばらく、

さらに保存状態の良い標本が発掘・研究される

までは、スピノと言えばこの骨格をベースに

考える事になるかも知れません。

モノロフォサウルス。

モノロフォは割合見る機会のある恐竜ですが、

同じ恐竜でも、こんな感じでポーズや

各部分が綺麗にキマッっている展示があると

嬉しいのです。

ゴルゴ&ティランノ(ティラノ)亜成体コンビ。

ノスロニクス。

現在、組み立て骨格が見られるテリジノサウルス類では

この標本が一番カッコイイんじゃないかな、と。

目玉のスピノや、マメンキサウルス、ギガントラプトル、

恐竜のミイラ「ダコタ」はもちろん、

ヨロイ竜の展示やティランノ頭骨バリエーション等、

見所はまだまだ沢山あります。

また会場には成体スピノサウルスを初め、

実物大復元模型も展示されていますが、

グアンロンにディロン、

バハリアサウルスにカルカロドントサウルス、

と、かなり丁寧な造形です。

復元模型は、公式カタログには掲載されて

いないので、是非会場でじっくりご覧下さい。

さらに、今回のオススメは公式カタログ。

多くの研究者による、様々な分野の最新の

研究成果が収録されており、かなり内容が濃く、

専門書レベルと言っても良いかも。マメンキサウルスや

スピノサウルスの全身骨格図が収録されているのは

模型やイラストをやる人間には嬉しい所。

資料として使う事が多い人は2冊買いしても

損は無いのでは?

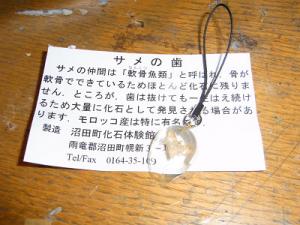

公式フィギュアもありましたが、今回は

これを購入。

レジのお姉さん

「あの、首が袋から出てしまうんですが

宜しいでしょうか、、、、、、」

「、、、、、、、、、、、、、、、は、はい、、」

中に各部可動のフレームが入っているそうで、

首、しっぽ、前後肢がグリグリ動く優れもの。

デザインも可愛いし。

でも、コレ用の大きい袋くらい用意しとこうよ(泣)。