■ドイツ・古生物博物館ツアー2017

2017年11月13日 / 2017年 ドイツ古生物博物館ツアー, 博物館・特別展見学

古生物&博物館好きの友人・知人と一緒にドイツ・シュトゥットガルトとフランクフルトを中心に、

いろいろ見学&案内して来ました。

レーヴェントール古生物博物館とローゼンシュタイン自然史博物館

(2館併せてシュトゥットガルト州立自然史博物館)。

大型魚竜展示は何度見ても圧巻。

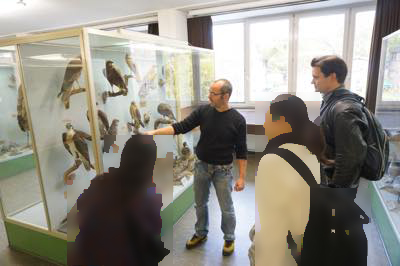

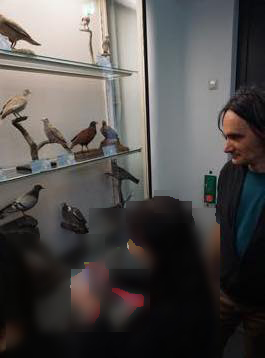

テュービンゲン大学動物学展示室&古生物学博物館。

動物学展示室は普段は非公開。今回、許可を頂いて見学させて頂きました。

また大学の剥製士・ユーガン・ロージンガー氏に展示物解説もして頂けました。

ホルツマーデン・ハウフ博物館&化石発掘場。

ホルツマーデンは魚竜を始め、 海生ワニ・ウミユリなどの海生動物の化石で世界的に有名な場所。

シュトゥットガルト・テュービンゲン・ホルツマーデンと 案内して下さったマークス・ブラーさんと。

多くの研究者さんと交流して、趣味で動物模型・復元模型を制作している友人です。

古生物だけでなく現生動物も幅広くカバーしている知識量、ヨーロッパの多くの

博物館を精力的に訪問している行動力には、ずっと驚かされています。

今回のドイツ滞在の前半はマークスさんの至れり尽くせりの案内に 本当にお世話になりました。

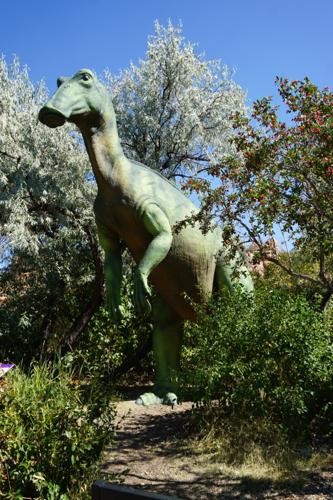

フランクフルト・ゼンケンベルグ自然史博物館

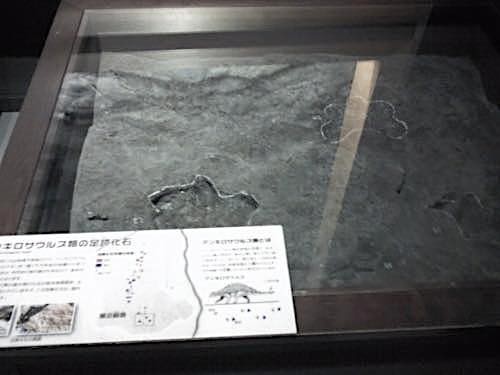

皮膚印象やシッポの繊維状痕跡の残るプシッタコサウルスの実物化石や

エドモントサウルスのミイラ化石実物が展示。 世界遺産に指定されているメッセル・ピットの

化石展示も充実しています。

博物館の古生物研究者・ジェラルド・マイヤー先生に館内の案内をして頂きました。

またマイヤー先生にはフランクフルト案内もして頂いた上に 夕食までご一緒して頂きました。

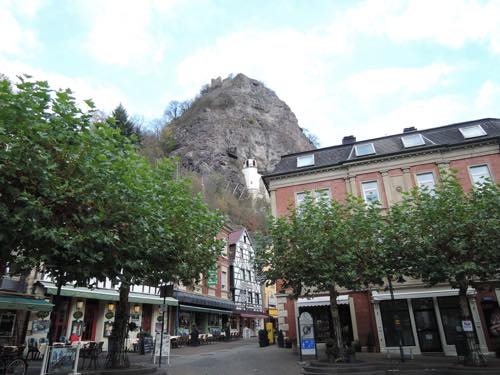

イダー=オーバーシュタイン

宝石・鉱物の加工で有名な街。 2つの地区に分かれていて、 博物館もそれぞれに地区に一つずつあります。

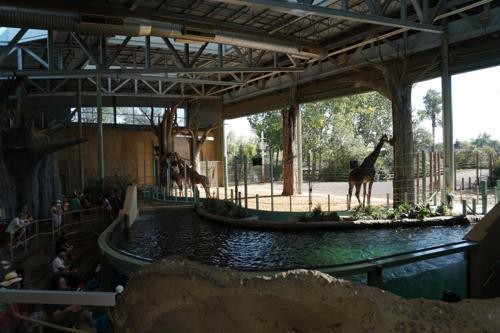

フランクフルト動物園

キーウィを紹介する建物がありますが、キーウィそのものは バックヤードにいるという事で

見る事が出来ませんでした。

勿論、食べ物もいろいろと。

各施設の詳細はまた後日。

・・・・・・・・

日本人をお連れして海外の施設を案内するのは台湾に続き2回目。

古生物関連ではシュトゥットガルト周辺は日本の皆さんにも

もっと知って欲しい地域なので、今回こうして日本から古生物・博物館好きの

皆さんを案内出来たのは、私にとっても嬉しいことでした。

今回も現地の友人、研究者さんに解説・案内をして頂いたのですが、

至れり尽くせりの対応で本当にお世話になりました。

また、こういう旅が出来る機会があれば良いな、と思っています。

_______________________________________________